前回、母子間の揉め事の原因はだいたい以下3ジャンルに関することであり、分かっているものの、なかなかうまく対処できない母の苦手分野であることをご紹介しました。

- 時間に関すること

- お金・物への欲求に関すること

- 外言に関すること

ASD中学生の母の3つの苦難のその2ということで、今回は「2.お金・物への欲求に関すること」についてまとめます。

ASDっ子との揉め事は『お金・物への欲求に関すること』で起こる

お金、物への欲求、これは3大苦難の中でわたしが対応に最も苦慮してきたテーマです。

お金と物は生活に欠かせないものなので、自ずと事件の発生頻度が高くなる点で難儀だったともいえます(汗)

少しずつ丁寧に、欲求との付き合い方を教えていく必要がありますが、慌ただしい日常の中ではなかなか難しいのが正直なところです。

とはいえ、生きていく上でもっとも重要な課題であることは間違いありません。

ここから、我が家でのお金や物に対する欲求に関する『困り事』や、どんなふうに『対処』してきたかの実例をご紹介します。参考事例として、読んでくださっている方の一助になればうれしいです。

『物欲』に関する“困り事”の例

息子の場合、欲求という一時的なニュアンスのものだけでなく、欲求が持続する執着、さらに「欲しい!」と思ったら、今すぐ、もしくは最短で欲しい!という性質に母は悩まされてきました。

「〇〇のことだけどさ、買ってもいいでしょ?ね、いいよね?ね?」

「〇〇のことだけどさ、いつ届く?今日?明日?」

「〇〇の注文はしてくれた?いつしてくれるの?今できる?」

ノーコントロールだった頃は、朝起きた瞬間から寝るまでの間、欲求が満たされるまで繰り返し繰り返し確認や交渉をされたものです。本当に朝目覚めた瞬間からなので、母の精神的負担は軽くありませんでした。中学生になって大分落ち着いてはきましたが、交渉グセはまだまだ残っています。

『物欲』に関する“困り事”の背景

『物欲』の “制御が困難” な背景には、以下の特性があると考えています。

- こだわり…ASDの代表的な特性で、息子にもよく見られます。

- 見通しが立たないことが苦手…ASDの代表的な特性で、息子にもよく見られます。

- 衝動性…そこまで特性としては強くないのですが、ときどき顔を見せます。

まず、欲求をコントロールするのを、こだわりという特性が邪魔をします。

また、見通しを立てたい特性や衝動性が、しつこく交渉する行動へと突き動かします。

- 欲求 × こだわり ⇒ 欲求の持続(=執着)

- 欲求 × 見通し× 衝動 ⇒ 欲求の強化 & 一刻も早い決着を切望

ただ、自分の願いが叶うまで交渉し続けられると、母はうまく家を回せなくなってしまいますので、対処するために、まず『交渉ルール』を設けました。

- 交渉は、週末のみ。かつ母が “ゆったりとくつろいでいるとき” だけ

⇒ 母に時間的に余裕がないことを察知することは困難です。また忙しくないときというのは概念的な定義ですので、もっと具体的に「ソファでくつろいでいるとき」と定義しました。交渉の暴走を防ぐことで家庭運営の安定化を図ります(笑) - (追加ルール)交渉相手は、母ではなく、父に

⇒ 母は日常の様々についての対応だけでもアップアップ。この最大の苦手ジャンルについては、父に担当を一部引き受けてもらうことにしました(結構最近のこと)。父より母との心理的な距離が近いため、甘えから、欲求がエスカレートしがちなのも抑止できます。

買い物に関する『ルール策定』や『教育』は母が行い、父が『交渉』にルール通りにフラットに対応することにしました。

ちなみにこれは、一時的な対応に過ぎませんので、欲求と正面から向き合って、自分の意思でコントロールする、本質的な意味の制御については、後で触れていきます。

『お金』に関する“困り事”の例

私立中学に通うようになって母はひたすら驚いているのですが、カラオケに行ったり、外食したりするのは、今どきの私立中学生には当たり前の事としてまかり通っており、なかなかの金遣いの荒さです。

1か月、毎月のおこづかいでやりくりするルールにしているのですが、日ごろの様子から破綻するのは目に見えており…案の定、夏休みを前にカツカツになっていたようです。

お年玉などの貯金は、長期休暇中の友だちとのお出かけや、おこづかいでは買えないどうしても欲しいものを買うときに使う約束でした。あとで分かったのですが、お年玉もいつの間にか使い込んでいました。

すると、息子は浅知恵を働かせて…

- “〇〇に招待すると、100ポイントプレゼント” 等を見つけては、母を勧誘してポイントを得ようとする。

- 「うちにある〇〇をメルカリで売ってもいい?」と資産形成を目論む。

やりくりではなく、単純に増やすことを考えはじめたのです。

まだまだお金の使い方の感覚が育っていないのね…と一瞬思ってしまったのですが、いやいや、そうではありませんでした。

思い返せば、お金について、息子専用の教育をしていなかったことに気が付きました。

やりくりする力は、放っておいても育ちません。またしてもウッカリ落とし穴でした。

至急、対応しました。どう教育したかについては後述します。

まずは、このような困り事の背景になにがあるのかを整理しますね。

『お金』に関する“困り事”の背景

息子は、WISC-IVの結果によると知覚推理に凹特性があります。概念的なものを扱ったり、イメージする力に弱さがあるということのようです。

例えば、暗算はとても得意なのですが、計算力を生かすためのイメージ力(企画力)…例)〇〇を計算してみようと発想する力…に弱さがあるので、以下のような問題が生じています。

- 毎月いくらコンビニに使ってるんだろう?計算してみよう!…がない

⇒毎日ちょこちょことコンビニで使っているお金が積み重なると大きな金額になることがイメージできません。具体的に試算して見せる必要がありました。 - 使った金額がおこづかいに占める割合はどのくらいになる?…もない

⇒コンビニで使っている1か月分の金額を把握したとしても、自分のお小遣いの額(3000円)に占める割合のイメージは、教えるまで掴めません。

また、前述の “見通しが立たないことが苦手” なのは、“見通しを立てることが苦手” と背中合わせの関係にあります。見通しの立て方を具体的に指南しなければいけなかったのですが、それを取りこぼしていました。

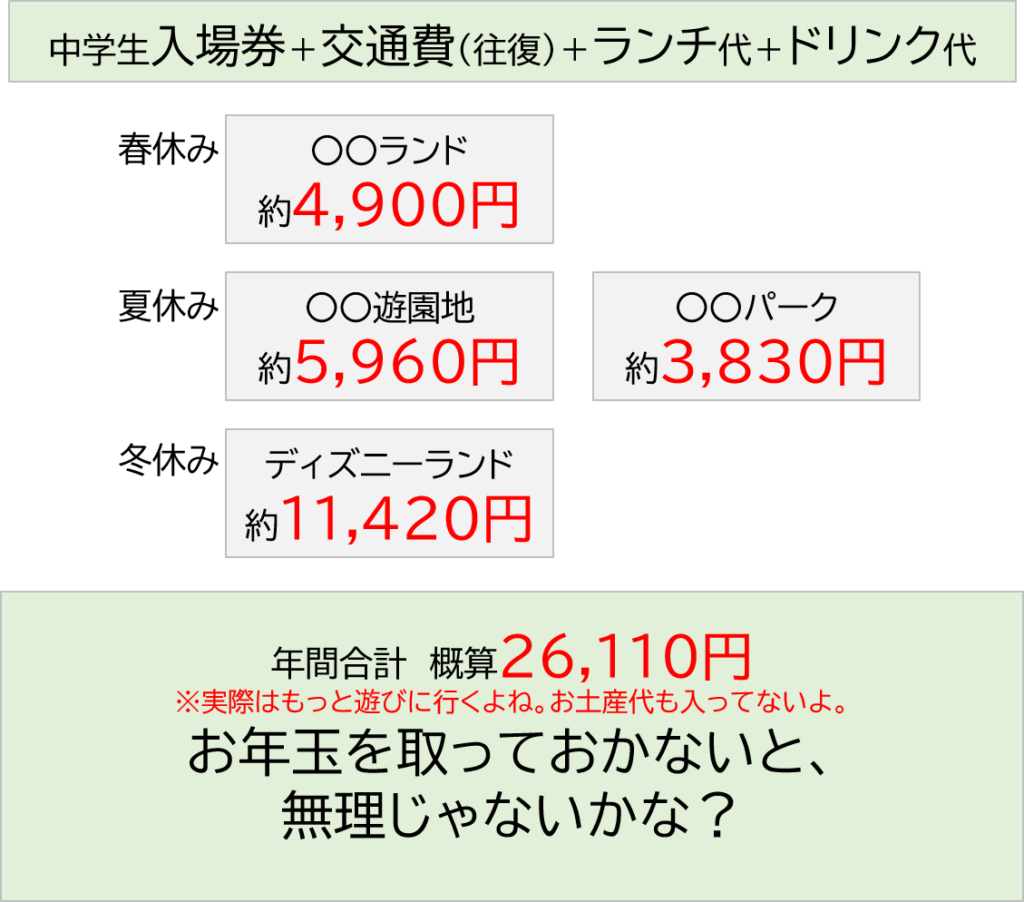

先の予定のためにお金を取っておこう…の発想はない

⇒「夏休みに、きっとまた遊園地とかに行くよな。〇〇遊園地に行くとして計算してみよう。貯金が〇円だから…やっぱり月々のおこづかいだけで基本は何とかやりくりしなくちゃな。」というようなシミュレーションをして、見通しを立てるのは難しい課題です。

やりくりの概念を得させるために、いくつか試算して可視化しました。

まとめ 欲求のコントロールができる大人になるために

欲求と正面から向き合って、自分の意思でコントロールする、本質的な意味の制御は、まっとうな社会生活を送れる大人になるためには必要不可欠な社会的スキルです。

これは、お金の概念的な側面への理解がないと獲得しづらいスキルであり、概念理解に課題のある我が子が身に着けるのは、実は簡単ではありません。

“お金の概念的側面の理解” だなんて、少し小難しい感じになってしまいましたが、ここから丁寧にご説明しますので、最後までお付き合いくださいね。

お金は数量的に計れる物質(コイン、紙幣)ではありますが、概念的でもあります。

同じ1万円でも、稼いだ本人である親が持つ1万円と、与えられた立場で、中学生の息子が持つ1万円では意味合いや価値が変わってきます。親に比べて息子の1万円は高価値だといえます。

また、例えば、大人がストレス発散のために1万円をパーッと使うことに違和感はありませんが、与えてもらっている立場、かつ中学生の息子がそれをやったら、ちょっと問題があります。

同じ1万円だけど単なる数量では計れない価値や意味の違いが生まれるという意味で、お金には概念的な側面があるということです。

そういった、物質的でない、お金の概念的な面をきちんと捉えられているか?が今後のお金との長い付き合いでとても重要になるとわたしは思っており、理解できている大人になってほしいと切に願っています。

改めて、息子に伝えたこと

大きくは2つのことを整理&可視化して伝えました。

おこづかいを与える目的・意義

おこづかいは、ただ与えているのではなく目的があるのだということ、その目的とは『お金の勉強をさせること』だと改めて伝えました。

おこづかいを与えるのは、お金の勉強のため。

考えずにただ使う人におこづかいは与えられないよ。

1)自制心を養おう

⇒ 将来、安直に借金やギャンブルをする人間にならないように、やりくりすることを覚えよう。

2)節約する企画力を養おう

⇒ 『安くすませる楽しさ』を知っていると人生は楽しい。やりくりはつらいことじゃないよ。

例)上野動物園 入園料200円!あとは交通費だけだよ!

3)管理能力を身に着けよう

⇒ 『いくら使ったか』は把握しよう。

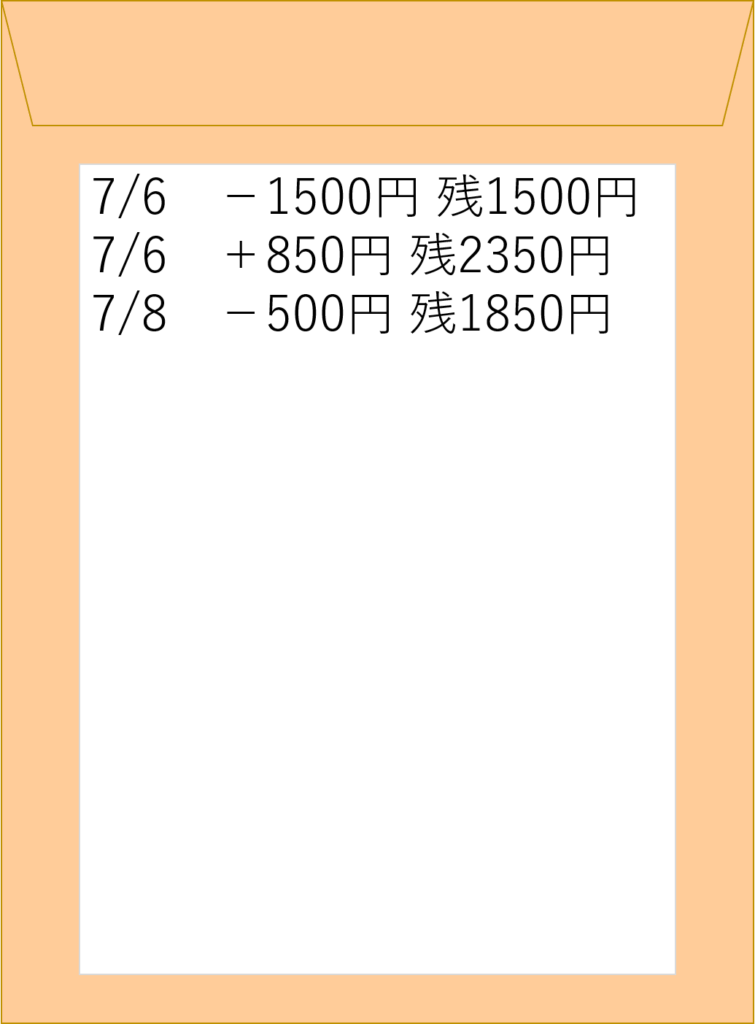

封筒に月のおこづかいを入れて、お財布に移した日付と金額をマイナス記載。お財布から封筒に戻した場合は日付と金額をプラス記載させています。(下図)

※学校のある日に、おこづかいを1000円以上持ち歩かないルールになっています。

※おこづかい帳をつけることまで要求すると、書字に難しさがある息子には高いハードルになってしまうため、何に使ったか?までは要求せず、いくら使ったか?を把握することから。

4)お金の価値を学ぼう

⇒「3000円って、こんなにあっという間になくなっちゃうんだ。」を知っているからこそ、やりくりができる。お金の価値(感覚)を身に着ける。前述のように、折を見て試算&可視化して説明することを繰り返します。

おこづかいは権利。権利を得るには義務が伴うこと。

ASDタイプの子は、目に見えない、人の思いやりや気遣いに気付きにくい特性があります。悪気は全くありませんが、時として受け取った優しさは優しさではなく、当然のことのように受け止めてしまう傾向があります。

おこづかいも例外ではなく『父と母が、好きでくれているもの』。

僕がかわいいからね!…くらいの感覚かもしれません(汗)

そうだけど、そうではないことをきちんと伝えていく必要があります。恩着せがましいのは好きじゃないなどと言っている場合ではなく、親の重要なミッションです。

- 学業を怠らない…平均点を下回らないのが基本

- 決められたルールとマナーを守る

- 与えられたものを大切にする→物を雑に、乱暴に扱わない

- 親への報告(提出物)を忘れない…当日に!

- 与えられるものに感謝する など

- 学業を怠らない…だけでなく、具体的な指標(平均点等)を示すことがポイントです。

- 前提として、ルールは既に明確に定義されている必要があります。

- 大切にする…も概念的です。乱暴に扱わないについても、具体的に教えておく必要があります。「音が立つような置き方をしない」等。

- 具体的な期日を示す必要があります。

- 恩着せがましさへの抵抗感は捨てます。

分相応に、堅実なお金の取り扱いができるように

お金の重さみたいなものを知っている大人に

大人になるまで、コツコツと伝えていきたいと思います。

以下3については、追々アップさせていただきます。

- 時間に関すること

- お金・物欲に関すること

- 外言に関すること

これまでの子育ての学びや気付きをこのブログでご紹介することで、同じ境遇の方のお役に立てたらうれしいです。